IL VUOTO NELLA GESTALT E NEL BUDDHISMO. UNA INTRODUZIONE

Abstract

Istituto Gestalt Firenze

di Giovanni Paolo Quattrini

Psicoterapeuta – Direttore Scientifico Istituto Gestalt Firenze

Pubblicato sul numero 26 di Formazione IN Psicoterapia, Counselling, Fenomenologia.

Abstract: L’articolo propone un confronto teorico e filosofico tra alcuni concetti della psicoterapia della Gestalt ad orientamento fenomenologico esistenziale e il Buddhismo come pratica esperienziale.

Abstract: The article proposes a theoretical and philosophical comparison between some concepts of Gestalt psychotherapy with an existential phenomenological orientation and Buddhism as an experiential practice.

Keywords: Gestalt, fenomenologia, Buddhismo

Esistenzialismo e fenomenologia

A metà dell’ottocento, un filosofo scandinavo, Soeren Kierkegaard, iniziando una nuova linea di pensiero introdusse l’idea che la vita non è una domanda che deve trovare una risposta, ma un’esperienza che deve essere vissuta. In altre parole, mentre il principale oggetto del pensiero occidentale era sempre stata la verità assoluta, nell’esistenzialismo il problema più importante è la responsabilità della propria esistenza: una conseguenza pratica è che bisogna che ognuno trovi una mappa del mondo adatta ai suoi scopi. Esistenza viene da esistere, cioè essere nel tempo, cioè cambiare: l’esistenzialismo è filosofia del cambiamento.

Con la teoria della percezione intenzionale1, l’idea cioè che la percezione sia un atto volontario, nasce la fenomenologia, una filosofia dell’esistenza dove l’interlocutore è sempre un soggetto2. Fenomenologia e esistenzialismo si fondono insieme, e dal punto di vista esistenzial-fenomenologico non c’è la possibilità teorica di una relazione soggetto-oggetto con l’altro, perché se ognuno è proprietario della propria esperienza, allora due persone a confronto non possono essere un soggetto conoscente e un oggetto conosciuto, ma sono due soggetti conoscenti: la conoscenza è qui necessariamente intersoggettiva.

Nella fenomenologia si considera base della conoscenza la percezione sensoriale, che viene riconosciuta come una funzione organica, cioè al servizio dell’organismo che, percependo intenzionalmente, dà struttura e senso al mondo. Il corpo e allo stesso tempo il luogo dell’esperienza percettiva e il luogo del pensiero: è il percepire e il pensare sulle possibili opzioni che, attraverso le scelte, rendono il mondo pieno di significato, e di conseguenza lo trasformano da landa fredda e desolata, come appare negli stati depressivi, nel luogo della desiderabilità, cioè in un mondo abitabile.

La bussola del pensiero esistenzialista è cosa mi piace e cosa non mi piace: Kierkegaard pensava che la scelta fondamentale è fra essere prigionieri del piacere, oppure essere liberi di perseguire valore anche quando la strada passa per la sofferenza3. La bussola indica il nord, non obbliga ad andarci: nella vita bisogna fare molte cose che non piacciono per andare verso le mete che si vogliono raggiungere. In questa ottica il sentire, che si muove per via analogica, non è certo meno importante del pensare: non è lecito allora delegittimare la diversità, e l’incontro con l’altro non può avere quindi come metro di discernimento il giusto e lo sbagliato, cioè il riferimento digitale. In un approccio esistenzial-fenomenologico non si può più parlare di verità oggettiva, che prescinde dal soggetto, ma solo di verità intersoggettiva, che implica e rispetta le differenze dei soggetti coinvolti nell’atto di conoscenza: non c’è una verità indipendente da me e te, la verità sta nell’interazione continua fra me e te, quello che si chiama il “circolo ermeneutico4”, dove l’interazione è fluida e richiede flessibilità, cioè capacità di cambiare e di lasciare andare gli avvenimenti alle loro intrinseche trasformazioni senza attaccarsi alla contingenza delle forme.

Nel buddhismo Therawada si individua la causa fondamentale della sofferenza umana nell’attaccamento, e il cammino di liberazione è lasciare la presa sulla realtà, permettendogli di tornare al vuoto da cui si è originata.

Le rappresentazioni del mondo possono essere molte, e sono valutabili in base a dove conducono, e la pratica stessa non deve essere reificata in qualcosa che ha una struttura stabile. Tilopa, una voce centrale del buddhismo Vajrajana, dice:

non praticare è il sentiero stretto / la via del Buddha, che va alla libertà. / Il mondo è transizione, come i sogni / e come i fantasmi, sostanza non ha5.

La visione fenomenologica supporta un modo d’essere dinamico, dove gli esseri umani sono in grado di capirsi attraverso l’incontro di verità differenti, mantenendo cioè ognuno la propria verità che manifestano così com’è all’interlocutore, il quale a sua volta risponde con la sua reazione chiudendo un cerchio che fa ponte fra i due.

Una affermazione indiscussa nel pensiero occidentale moderno è che la mappa non è il territorio: il territorio in questo senso è dove si poggia i piedi, mentre ogni sistema di pensiero è solo una mappa. Le mappe che si possono fare di un territorio sono indubbiamente tante, e data la loro inevitabile approssimazione, dovuta alla non corrispondenza esatta fra mappa e territorio, le mappe non sono necessariamente sovrapponibili. La realtà ultima qui è ineffabile, non ha forma stabile e definita: nel pensiero buddhista è il vuoto.

Il Buddha Śākyamuni afferma: “il monaco non pone mente all’idea di villaggio, non pone mente all’idea di uomo, ma pone mente a quest’unica cosa, la foresta. Nell’idea di foresta la sua mente si placa, si ferma, si libera, ed egli riconosce che le preoccupazioni che dipendevano dall’idea di villaggio non esistono più, le ansie che dipendevano dall’idea di uomo non esistono più, e l’unica cura che rimane è quella che dipende dall’idea di foresta”.

(Culasuññata Sutta (Piccolo discorso sulla Vacuità))

Ogni essere umano è un mondo con le sue differenze, e il lavoro proprio della relazione d’aiuto consiste nell’incontrare le diversità, e non allo scopo di uniformare l’altro a sé o viceversa, ma per andare per così dire “in vacanza” in altri luoghi, differenti dai propri, sperimentando lo stare con la diversità dell’altro e cercando di trascendere le proprie convinzioni.

Nella cultura occidentale la via della liberazione dalle dolorose costrizioni della vita passa dalla moltiplicazione delle forme, nell’arte, nella scienza, nell’organizzazione sociale, ecc.: è un modo di superare l’attaccamento per muoversi liberamente nell’infinito delle possibilità. Nella tradizione buddhista la liberazione passa invece per il loro annullamento, e si considera il vuoto la realtà ultima da cui provengono e a cui far tornare le forme attraverso la pratica del non attaccamento.

La fenomenologia, che è una teoria della conoscenza attraverso il sentire, descrive il fenomeno a partire dall’esperienza, cioè da una conoscenza per partecipazione. Se riesce a dar ragione dell’evento nel suo diretto senso esistenziale, non è però in grado di descrivere i contorni dell’evento stesso: la visione dall’esterno dell’esperienza richiede un’epistemologia, cioè una teoria della conoscenza attraverso le teorie. Se le parole di ogni religione sono conoscenze testimoniate dall’autorevolezza di chi le ha pronunciate, la conoscenza epistemologica è testimoniata dalle verifiche razionali delle teorie.

Fenomenologia e epistemologia approssimano l’evento, la prima da dentro e l’altro da fuori, facendo in modo che quello che succede non debba essere o incomprensibile o prevedibile, e la sua cognizione possa invece offrire quell’insostituibile apporto che costituisce strumento per la vita dell’umanità.

L’epistemologia costruttivista

Un’epistemologia non lontana dal punto di vista fenomenologico è il costruttivismo, che considera la conoscenza come una attività naturale dell’organismo, il quale cerca in ogni modo di sopravvivere. Conoscere qui non ha a che fare con l’assoluto, il rapporto fra il soggetto conoscente e il mondo è lo stesso rapporto di conoscenza che c’è fra una chiave e una serratura: la chiave si limita a sapere quello che serve per aprire la serratura. La conoscenza dal punto di vista costruttivista è qualcosa che funziona su un piano di rapporto concreto col mondo: la conoscenza non dice niente sull’essenza della realtà, solo co-costruisce interazioni con essa. Nell’ottica costruttivista i dialoghi sono co-costruzioni: per esempio io affermo A e l’altro dice che A non gli piace, io rispondo che mi dispiace che non gli piaccia. Questo è un evento, qualcosa che è successo fra me e l’altra persona, cioè lui ha conosciuto la mia affermazione, io ho conosciuto la sua reazione alla mia affermazione e lui la mia reazione alla sua, e tutto questo si può intrecciare insieme come si tesse in un telaio la trama con l’ordito.

Il costruttivismo, essendo una epistemologia, cioè una scienza della conoscenza attraverso teorie, è ai contorni degli eventi che si indirizza con i suoi concetti, anche se con una prospettiva organismica che tiene conto della relatività della conoscenza al bisogno e al rapporto dell’organismo con l’ambiente: da questo punto di vista il processo conoscitivo è insomma necessariamente segnato dai bisogni che lo alimentano. Ora, per quanto si possa avvicinare a un’ottica analogica, un’epistemologia rimane sempre necessariamente concettuale, cioè digitale: articolata con la fenomenologia, porta una visione più integrata del mondo.

Il corpo come sintesi prospettica

Il premio Nobel Roger Sperry, insieme a Michael Gazzaniga, studiando animali con il cervello separato chirurgicamente nei due emisferi, scoprì che le informazioni visive apprese da una metà del cervello non raggiungono l’altra metà. Nell’essere umano l’emisfero sinistro del cervello è digitale (procede in modo lineare per cause ed effetti), linguistico (nomina le cose con parole), analitico, astratto. Il destro è analogico (procede per somiglianze e differenze, cioè per analogie), è sensibile alla forma e al ritmo, è sintetico.

Se accettiamo digitale e analogico come una inevitabilità che obbliga a due punti di vista incommensurabili, accettiamo quindi la possibilità di una doppia prospettiva: il problema è cosa resta stabile nell’osservatore in questo cambiamento di prospettiva, come cioè l’osservatore può essere congruo a ambedue i punti di vista.

Se il fenomeno è transitorio, quello che rimane ben più stabile è il corpo: sia la conoscenza fenomenologica sia quella epistemologica avvengono nel corpo, e qualunque differenza le divida il corpo le riunifica nel fatto stesso di contenerle. Sono la stessa carne, lo stesso sangue, che vivono le due prospettive, e se si produce una opposizione interna, come altre opposizioni, la si può risolvere dialetticamente.

Al più alto livello di vacuità basato sulla meditazione, il Buddha osserva che ciò che rimane è costituito dalla non-vacuità dei “sei campi sensoriali che, condizionati dalla vita, sono basati sul corpo stesso”.

Riccardo Venturini. Coscienza e cambiamento(Assisi, Cittadella Editrice)

Questo doppio conoscere per via digitale e analogica si riunifica non tanto in qualcosa che è, ma piuttosto in qualcosa che avviene internamente alla persona, che è in cambiamento continuo ed elusivo a definizioni cognitive: si riunisce cioè nella creazione della coscienza del proprio esistere.

La trasmissione del sostegno

Un concetto architettonico, la trasmissione del sostegno, si riferisce a quello che succede per esempio in una scala: un gradino è appoggiato sull’altro e chi sale passa sul gradino più alto scaricando il peso su quello dietro. Altro esempio. Se si spinge qualcosa con il corpo diritto o se si fa con il corpo piegato, fa molta differenza: col corpo piegato la trasmissione del sostegno si interrompe dove c’è l’angolo, e si rompe la spinta. Col corpo diritto lo sforzo si trasmette direttamente, il peso si scarica a terra e si riesce a fare molta più forza.

La trasmissione del sostegno non avviene solo a livello fisico, ma anche a livello emozionale, al livello delle idee, al livello della coesione psichica in generale. Guardando la propria vita, le persone vedono spesso un ammasso di fatti successi a caso, senza una connessione fra loro: questo sparpagliamento degli avvenimenti non permette facilmente di intuire un insieme, e la persona si sperde e si dispera.

Dove nella vita di una persona il sostegno è interrotto, questa non può appoggiare le proprie decisioni su un terreno solido e rischia di affondare in una palude. Se invece gli avvenimenti riescono ad apparire in qualche modo coesi, il proprio passato diventa un supporto per il presente e anche un trampolino di lancio per il futuro. Essere nel mezzo di un’avventura dà forza, mentre essere nel mezzo di una palude porta più facilmente depressione: senza la trasmissione del sostegno manca l’energia per ideare una direzione, per sostenere una intuizione, ecc.

La trasmissione del sostegno è riconoscibile anche da un punto di vista fenomenologico, in quanto si riscontra nell’esperienza diretta del mondo: ma è un concetto, e come tale appartiene piuttosto a un’ottica digitale, la quale può dare chiara ragione del suo esistere. Anche le emozioni hanno uno specifico decorso, determinato dalla relazione causa-effetto e quindi rintracciabile digitalmente, che con le sue contingenze può trascinare la persona in inferni insignificanti per la loro irrilevanza contenutistica: una banale timidezza per esempio può spingere una persona in disastri sentimentali capaci di avvelenarle la vita, e rintracciarne delle cause plausibili sul piano delle azioni, anche se solo per via concettuale, può portare a trovare un modo di annullare questo effetto scegliendo comportamenti più consoni anche se meno spontanei.

L’insegnamento canonico del Buddha dice: «Qualsiasi cosa derivi da una causa, sarà eliminata eliminandone la causa.»

Una cattiva trasmissione del sostegno fra causa e effetto può produrre una seria difficoltà esistenziale: per esempio una persona che non ha avuto modo di sperimentare nell’infanzia l’espressione della sua aggressività perché familiari fragili ne avevano troppa paura, può arrivare adulto con una aggressività compressa, in una spirale in cui più la reprime più gli appare a rischio di esplosione. Si tratta di un effetto non congruo alla sua causa, per la mancanza di una adeguata trasmissione del sostegno fra emozione e comportamento. In queste condizioni, vista da dentro la situazione può apparire drammatica per la radicale incapacità della persona di conquistare e difendere il suo spazio: l’incapacità di essere aggressivo appare come qualcosa che gli appartiene per natura, come un destino ineluttabile. Guardando invece per via digitale, per esempio con la griglia della teoria etologica degli istinti, si può concepire facilmente la situazione come una mancanza accidentale di una capacità acquisibile con un apprendimento: eliminando la causa, cioè l’ignoranza, si elimina anche l’effetto, cioè l’incapacità.

La spirale del contatto

Un’applicazione della trasmissione del sostegno è nel tema del contatto. Nell’approccio gestaltico il termine contatto è una metafora, che usa l’immagine del contatto fisico per spiegare qualcosa che avviene in realtà su un piano molto diverso: nel contatto fisico i fenomeni avvengono sul piano concreto, mentre il contatto in senso gestaltico è qualcosa che avviene nella coscienza delle persone coinvolte.

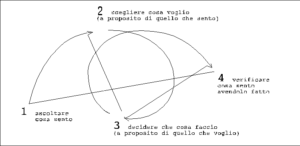

Per essere in contatto, nella Gestalt si intende avere un tipo di rapporto efficace, che abbia cioè un effetto esistenziale sugli interlocutori coinvolti: un rapporto insomma che non lascia le cose come erano prima, e porta in uno stato che trascende la situazione di partenza. Per quanto sia un’insieme vivo e non una semplice somma di parti, il contatto può essere seguito attraverso vari piani che esercitano fra loro una trasmissione del sostegno. Possiamo immaginare una spirale, appunto la spirale del contatto, che si potrebbe disegnare così:

A ognuna di queste fasi può corrispondere un atto di interruzione, nel caso che istanze contrastanti si adoperino per impedirne l’avvento.

Un esempio pratico. Mettiamo che in una persona si attivi un impulso aggressivo verso qualcuno, senza però che questa desideri sostenere uno scontro:

– per vari motivi la persona può semplicemente non rendersi conto dell’emozione, non dandogli forma e non arrivando nemmeno alla seconda fase, cioè a

– dirsi cosa desidera. D’altra parte, arrivate a chiederselo, spesso le persone riescono a immobilizzarsi ancora affermando che non sanno cosa vogliono: ma per volere bisogna intanto immaginare delle opzioni (che è un’operazione creativa e cosciente), e poi scegliere! Una scelta che comporta l’assumersi la responsabilità delle conseguenze, e ogni scelta ha le sue specifiche conseguenze, che si estendono dal momento presente al resto della vita. E’ quello che i buddhisti chiamano karma.

Se oggi siamo quello che siamo e che tendiamo a diventare, è perchè siamo spinti dalla nostra libera volontà e dal karma, che non è dovuto a una nostra identità stabile, ma a migliaia di fattori, cause, condizioni fisiche, energetiche e mentali di ogni genere legate al passato. Nessuno può sfuggire al proprio karma, cioè alle conseguenze del passato.

– Nel caso che la persona scelga cosa desidera, rimane poi ugualmente inefficace se non decide cosa fare: desiderare qualcosa non basta certo per raggiungerla.

L’efficacia del fare nella relazione interpersonale è connessa anche alla conoscenza dell’interlocutore: per decidere di perseguire un obbiettivo attraverso l’azione bisogna conoscere a chi è diretta. Qui la conoscenza per differenziazione (tu sei diverso da me) aiuta in realtà fino a un certo punto: sapere da cosa è diverso l’interlocutore non dice molto su cosa fa effetto su di lui. E’ invece la conoscenza per partecipazione che dà indicazioni fondamentali: se guardo il mondo con i tuoi occhi mi rendo conto di che effetto produce in te quello che io faccio.

Se poi dopo essersi messa nei panni dell’altro e aver immaginato varie possibilità la persona decide il da farsi, questo ancora non basta per realizzare il contatto: bisogna evidentemente che a questo punto, dopo averlo fatto

– verifichi, ascoltandosi se conferma le sue decisioni a valle dell’esperienza. Solo così si può immaginare che il rapporto stia avvenendo, che ci sia cioè una esperienza di contatto fra gli interlocutori. Si tratta qui insomma di una pratica consapevole, non di una ideologia.

Il buddhismo Theravāda promuove l'”insegnamento dell’analisi”, che afferma come l’introspezione deve essere il frutto delle esperienze, dell’investigazione critica e della ragione applicata del praticante, piuttosto che della fede cieca.

Contatto implica paradossalmente distanza, un vuoto (fertile). I quattro passi della spirale del contatto permettono di vedere sia le possibilità di scelta che le conseguenze. Per rendersi conto di stare sentendo è necessario che la persona costruisca metafore che gli illustrino l’esperienza, per desiderare è necessario che “mandi tentacoli” qua e là per il mondo, in modo da rendere visibili le possibilità di scelta, e per questo c’è un lavoro di base che deve fare: immaginare attivamente.

L’immaginazione attiva è un’operazione volontaria, cioè un lavoro, ed è il luogo dove si sperimenta senza pericolo il cambiamento: è forse in realtà la più grande ricchezza dell’essere umano, che spesso invece la chiude a chiave perché il suo manifestarsi porta incertezza e quindi ha paura ad entrarci, oppure una volta dentro non sa cosa fare con quello che c’è. Per attingere all’immaginario, uno strumento essenziale è la libera associazione. Nella Gestalt si parla di vuoto fertile, un vuoto percorso dall’energia dell’intenzione della persona, che lo fertilizza: si cerca per esempio la risposta a una domanda (es. desidero fare una certa cosa, ma non so come), l’intenzione fa da pompa nel vuoto e così arrivano alla mente libere associazioni. L’intenzione spinge, fertilizzando il vuoto. Ciò che emerge non è direttamente una risposta, sono solo immagini con cui si può lavorare con la tecnica del collage, costruendo così quello che si vuole e scoprendo l’imprevedibile.

L’immaginazione attiva funziona però solo se la si cavalca, e non si mette da parte quello che man mano emerge dal mondo interno: il vuoto fertile, che chiama e supporta, è essenziale per la creazione. L’artista fa continuamente questo lavoro, e liberamente va, cerca e l’immaginario risponde e l’intuizione si muove dentro questo spazio, e più l’accesso ad esso è ampio più l’intuizione è libera. L’intuizione lavora sull’insieme e non sul particolare, e si può vedere come una conoscenza per partecipazione: per partecipare all’alterità bisogna sentirla emozionalmente, e per percepire qualcosa che non c’è non basta pensarla, bisogna immaginarla. La conoscenza per partecipazione non cammina, vola: se non si immagina non si può viaggiare con il cuore, il cuore vola con le ali dell’immaginazione.

Immaginare l’altro fa sì che qualcosa che c’è in potenza diventi forma e si manifesti ai nostri occhi. Essere in contatto in questo senso significa percepire qualcosa che trascende il piano dove sono gli interlocutori: contatto è via per la trascendenza, per il manifestarsi dell’ineffabile sul piano dell’esperienza dicibile, il modo in cui il trascendente può prendere forma e diventare storia.

Abitare la distanza

Il contatto è una situazione dove nel vuoto che c’è fra gli interlocutori si manifestano fenomeni, e in questo senso è piuttosto una distanza efficace, come quella che permette il passaggio della scintilla nelle candele di un motore a scoppio: allontanando troppo, ma anche avvicinando troppo, i due poli, la scintilla non scocca.

L’evento per avvenire ha bisogno di un certo spazio. In teatro per la rappresentazione c’è bisogno del palcoscenico, lo spazio in cui si può svolgere la storia che sarà narrata. Se non c’è lo spazio adeguato non succede niente: uno spazio che permette il movimento, permette l’interazione, permette il disegnarsi di una storia.

Questo è un punto centrale nella vita quotidiana, e in particolare nella professione della relazione di aiuto. Si viene sempre dall’esperienza primaria di relazione con un caregiver, un’esperienza di portata mitologica che condiziona pesantemente le nostre aspettative e i nostri atteggiamenti in fatto di rapporti, e che è ricordata da quasi tutti più o meno inconsciamente come un paradiso perduto: da piccoli il rapporto con la madre è però adesivo, e l’adesività da adulti non facilita l’amore.

L’adesività si può chiamare in molti modi diversi, magari simbiosi, magari confluenza, ed è sempre caratterizzata dall’assenza di spazio: perché ci sia amore deve succedere qualcosa, e perché succeda ci deve essere uno spazio in cui possa succedere. Non si tratta di uno spazio innocuo: è uno spazio pieno di tensione, ansiogeno, dove si ha paura da una parte di perdere l’altro e dall’altra di essere sopraffatti, dove ci si vuole subito appiccicare all’altro per non sentire più quest’ansia. Il guaio è che aderendo all’altro si soffoca la relazione e in definitiva anche l’amore: abitare la distanza è una necessità ineluttabile.

Anche per poter parlare un po’ di distanza ci vuole: quella distanza ha un effetto emozionale, la percezione che io sono qui, tu sei li e c’è uno spazio nel mezzo, spesso produce incertezza. Per non perdersi in quel vuoto bisogna riuscire a sopportare l’ansia della separazione: è in questo spazio che avviene l’interazione, l’abitazione della distanza.

Guardando dal punto di vista gestaltico, il fenomeno essere umano appare un intrico di correnti senza una identità stabile, e l’io si addensa contingentemente nell’incontro fra il mondo interno e quello esterno6. Il tema della distanza riguarda anche il rapporto fra quelle che, metaforicamente parlando7, si potrebbero chiamare le proprie parti interne: immaginiamo per esempio la personalità come la fiamma del fuoco, all’interno della quale c’è un nucleo nella fiamma che è più piccolo e più giallo, ed è la parte più calda. Nella personalità questo è come se fosse il nucleo infantile, con emozioni meno integrate ma più energetiche: un nucleo che dà alla persona la sua più profonda vitalità, ma che è anche difficile da gestire, come è stata difficile da gestire la persona durante la sua infanzia. Sarebbe in un certo senso il me stesso che sono stato da bambino, con aperte quelle vie di comunicazione che i miei genitori sono stati capaci di aprire con me, e con tutto il resto più o meno selvaggio e intrattabile.

Se si guarda dal punto di vista della teoria etologica degli istinti, il problema della gestibilità emozionale del rapporto con se stessi si basa in gran parte sul processo di trasformazione della paura e del dolore in rassicurazione, consolazione, o rabbia, secondo le necessità del momento:

rassicurazione rabbia consolazione

⇑⇐ paura ⇒ ⇑ ⇑⇐dolore ⇒ ⇑

La rabbia, essendo l’adattamento fisico al combattimento, è necessaria quando c’è bisogno di lottare, altrimenti diventa un impedimento, e sarebbero invece soluzioni adatte rassicurazione e consolazione. Oltre a imparare a esprimere le proprie emozioni, nell’approccio gestaltico si considera fondamentale che la persona riesca a sviluppare la funzione rassicurativa e la funzione consolatoria, che sono almeno in parte prodotti dell’educazione, e che non ci sono quando non sono state adeguatamente coltivate nella vita familiare. In altre parole, se non si impara come si fa, non si riesce a rassicurarsi né a consolarsi, e allora o si rimane attaccati al dolore e alla paura, o la rabbia deve fare da paspartout per tutte le situazioni.

Nel buddismo Theravāda si identifica la causa della sofferenza umana nell’attaccamento, che causa il sorgere delle impurità mentali (la rabbia, la malevolenza, l’avidità e la presunzione, la gelosia, l’ossessione, la distrazione, la depressione ecc.).

Le emozioni sono strumenti, e come tali vanno sapute usare, altrimenti diventano ostacoli difficilmente sormontabili, in quanto spingono, e se non si sanno guidare provocano comportamenti che spesso la persona stessa non sottoscriverebbe, se non fosse travolta dalla loro spinta.

Tornando all’immagine della fiamma e all’idea del nucleo infantile parzialmente ingestibile, o almeno con tutti i vizi di gestibilità che la persona ha avuto da bambino nel rapporto con i genitori (bizze, non ascolto, rifiuto, chiusura, tirannia, mancanza di fiducia, braccio di ferro, ipersensibilità, idiosincrasie varie, eccetera), si può capire come la persona si trovi continuamente a interagire col mondo con un bambino del genere sulle spalle, che quando non collabora viene tirato con la forza dalla parte adulta, come a volte le mamme si tirano dietro

i figlioli riluttanti per la strada.

Un intervento possibile in queste distonie8 è lavorare per stabilire delle vie di comunicazione fra le due parti interne, un contatto che permetta ai due personaggi in questione di conoscersi negli specifici bisogni e negli scopi, e di arrivare a una collaborazione nel processo di invenzione di movimenti sintonici, nel rispetto delle differenze e delle idiosincrasie, in modo da raggiungere quelle armonie di alterità che sono i passi di danza: l’esperienza insegna che ci sono innumerevoli stili di ballo, utilizzabili a scelta secondo la situazione, la musica e il partner, e bisogna scoprire quelli più consoni alla propria vita. Ballare è un esempio molto vivido di abitare la distanza, e di gestire il vuoto creativamente e in modo consono all’esperienza.

Il vuoto nel buddhismo e nella Gestalt

Newton teorizzò lo spazio vuoto come il contenitore della materia, e così oggi di solito lo si intende: più tardi Einstein ipotizzò che la materia sia una curvatura di questo spazio, cioè del vuoto, e dimostrò anche che equivale all’energia, secondo la formula “energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato”. Un contemporaneo di Newton, Leibnitz, pensava invece che lo spazio fosse la relazione fra le cose: anche la fisica quantistica lo guarda oggi come una relazione fra le cose, che sarebbero connesse fra loro da caratteristiche energetiche piuttosto che contenute da uno spazio che le contiene9. La fisica moderna ipotizza poi che dal vuoto interstellare si origini materia, che il vuoto insomma sia fertile, capace di produrre nuove realtà concrete: sul piano psichico il vuoto non solo è potenzialmente fertile, ma è condizione necessaria per ogni creazione, e l’ispirazione per gli artisti è appunto un vuoto percorso da un campo di forze.

“La forma è vuoto e il vuoto è forma; il vuoto non differisce dalla forma, la forma non differisce dal vuoto; qualsiasi cosa sia forma, quella è vuoto; qualsiasi cosa sia vuoto, quella è forma, e lo stesso è per quanto riguarda le sensazioni, le percezioni, le pulsioni e la coscienza”.

Sutra del Cuore

L’idea del vuoto nel buddhismo è un termine che evoca, piuttosto che descrivere, è un “come se” tutto fosse vuoto, è insomma una metafora. I fenomeni non hanno identità e non sono stabili, e con questo sembra convenire l’approccio fenomenologico. Come la fenomenologia, il buddhismo non si chiede cosa sia il fenomeno, indica solo come trattarlo, o meglio, come non trattarlo. Non va trattato come una cosa, come cioè se fosse indipendente e stabile, dotato di natura immutabile e certa: “quelli che pensano che la realtà sia reale sono come le vacche, e quelli che pensano che non lo sia sono anche peggio!”

Tutti i fenomeni, secondo la lettura dell’insegnamento del Buddha da parte di Nāgārjuna, sono vuoti: poiché nessun fenomeno possiede una natura indipendente, si può dire che tutto ciò che esiste è vuoto10. L’esperienza della vacuità è la via che porta al Risveglio.

Nagarjuna11 però avverte che il vuoto non può essere conosciuto con il pensiero ordinario, che tratta dei fenomeni come se fossero indipendenti e stabili, dotati di natura immutabile e certa. Poiché l’esperienza del vuoto non è compatibile con nessuna costruzione filosofica, l’idea stessa del vuoto rischia di essere pericolosa, se il vuoto viene reificato: il vuoto male inteso avvelena l’uomo ottuso, così come fa un serpente male afferrato.

(Nāgārjuna, Madhyamakakārikā)

La differenza fra descrizione e metafora è recente nella storia dell’umanità, mentre il linguaggio antico mescola questi due strumenti linguistici. Una metafora non descrive, non indica un oggetto, ma evoca un’esperienza, e il vuoto nell’approccio gestaltico non è un oggetto, ma un’esperienza che prelude alla trasformazione.

Nella Gestalt due concetti fondamentali e legati fra loro sono l’indifferenza creativa e il vuoto fertile. L’indifferenza creativa, al contrario dell’indifferenza, è interesse per qualunque direzione prenda l’interlocutore, ed è evidentemente centrale per permettere al cliente di percorrere a suo modo le strade che sceglie. Questo punto di vista implica che ci sia sempre rapporti diversi fra costi e benefici, e che niente abbia una dimensione assoluta.

Se la realtà è vuoto, si può capire che la forma dipende dalla mente dell’osservante, e dato che la mente umana si muove su due parametri distinti, quello analogico e quello digitale, si può immaginare come assuma aspetti diversi a seconda di quale si usa. Se accettiamo l’ipotesi che siano necessarie due modalità di conoscenza per entrare in contatto con la realtà, nella pratica possiamo avvicinarci al mondo da questi due punti di vista contemporaneamente: avremo quindi due verità relative, che anche se non possono coincidere, possono però integrarsi dialetticamente.

Nell’ottica buddhista la realtà è relativa: la condizione per affermare l’esistenza della realtà è quella di coglierne la sua relatività. Alcune scuole buddhiste ritenevano che vi fosse anche una realtà immediata che desse identità al fenomeno: sebbene il mondo esterno sia caratterizzato dalla natura vuota delle sua esistenza, il sé che percepisce il mondo in queste scuole avrebbe una qualche realtà oggettiva. Questa ulteriore distinzione viene negata dalla filosofia di Nagarjuna, la quale considera vuoto sia il mondo esterno che quello interno del soggetto che percepisce il proprio ambiente.

Riguardo alla conoscenza della verità storica, la domanda di partenza è: “cosa è accaduto veramente?” Dal punto di vista epistemologico la verità deve essere il più possibile oggettiva: si avvicina attraverso i concetti, che sono ab-s-tratti dal tempo e dallo spazio, e si intende in senso storicamente assoluto, è cioè quello che è avvenuto e su cui tutti possono concordare. Fenomenologicamente parlando invece la percezione non è un fatto meccanico, non è una semplice registrazione: la percezione ha due facce, si percepisce il mondo fuori e contemporaneamente quello che succede nel proprio mondo interno in reazione a quello che si è percepito. Il ricordo della percezione è frutto di un’operazione creativa, che tesse, cuce e crea il percepito, fondendo il mondo interno con il mondo esterno.

La verità in senso fenomenologico è una narrazione, la cui condizione di verità è relativa alla sua riconoscibilità: può essere benissimo anche irragionevole, posto però che faccia senso alla persona che ci sta dentro. Se per esempio un amico mi pesta un piede senza volere, è in genere meno doloroso che se me lo pesta un nemico: la verità sul piano psichico è il mio vissuto, non la verità storica.

La realtà relativa che noi percepiamo e quella assoluta non sono in contrapposizione, sono bensì le due faccie della stessa medaglia, che è il Dharma stesso. I buddhisti Zen prediligono dire che la montagna è sia “montagna” (realtà relativa) che “non montagna” (realtà assoluta).

La morale e l’etica: l’empatia

La relazione d’aiuto nel mondo moderno non si applica solo ai disturbi: il bisogno più diffuso riguarda il miglioramento della qualità della propria vita. Le persone hanno spesso una qualità di vita scadente, e non è la morale da sola che la può migliorare: ricorrere alla morale per questo sarebbe come entrare in una casa, spazzare, pulire e mettere tutto a posto, ma se la casa è un orrore resta un orrore, un orrore pulito invece che sporco.

Nella morale buddhista il sentiero verso la liberazione dalla sofferenza può essere descritto all’incirca come retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retto sostentamento, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione12. Sono considerate virtù la compassione (empatia); l’amorevolezza verso tutti gli esseri viventi; la letizia e la considerazione del lato positivo delle cose. E’ vietato uccidere, mentire, rubare: è considerato negativo provocare liti, suscitando il disaccordo tra le persone o acuendo la discordia; fare maldicenza, cioè ferire il prossimo mediante le parole; dilungarsi in argomenti irrilevanti per semplice egocentrismo o sotto l’influsso di altri stati mentali. Sono considerate negative l’invidia e la malevolenza.

Moralmente parlando nella cultura cristiana per esempio è proibito uccidere, però dipende dalle situazioni: per legittima difesa è legalmente e moralmente accettabile uccidere. La situazione di legittima difesa fa sì che uccidere un aggressore può diventare apprezzabile anche eticamente: la persona può anche essere vista come coraggiosa. In realtà è impossibile dire dove comincia e dove finisce una situazione, cosa le dà i suoi contorni: ognuno percepisce l’insieme a modo suo. A seconda di dove comincia e di dove finisce, la situazione è diversa, e quindi la valutazione cambia: la bussola della vita non può essere solamente un codice morale. Se si vuole dipingere, è poco probabile che si riesca a fare qualcosa di bello semplicemente studiando i testi sull’uso del colore: ugualmente, solo rispettando le regole è poco probabile che quello che si ottiene sia niente altro che un comportamento meccanico, cioè qualcosa di rigido e senza vita.

C’è una differenza fondamentale fra il concetto di morale e il concetto di etica, che invece spesso vengono confusi fra loro: la morale è la misura astratta di un singolo comportamento, mentre l’etica è la misura della qualità dell’insieme dei comportamenti che fanno una situazione. Un singolo comportamento, astratto da un contesto, in realtà non esiste: la vita è fatta di insiemi di comportamenti articolati fra loro all’interno di contesti sempre differenti e per la cui qualità non si possono affermare regole fisse. Etica dunque è un termine che ha valenza prevaletemente evocativa, non descrittiva. L’etica non può prescindere dallo stare coscientemente nella situazione, e contemporaneamente ha anche bisogno che si situi l’evento in un contesto universale: solo a questo prezzo si raggiunge la dimensione di valore.

L’etica è quello che si può chiamare l’esperienza del buono: il valore etico lo si rintraccia nella percezione delle persone coinvolte nel caso. Il gusto etico è una cosa relazionale, cioè non è mai astratto dal contesto, e lo si può vivere e vedere solo nel proprio vissuto, nell’essere dentro alla situazione. A fare questo aiuta l’esperienza, che vanifica molte illusioni razionali: fa parte dell’esperienza anche la tradizione, che è l’esperienza degli avi, la quale va comunque passata al vaglio della propria riflessione critica.

La dottrina buddhista dice che l’introspezione deve essere il frutto delle esperienze, dell’investigazione critica e della ragione applicata della persona, piuttosto che della fede cieca. Le scritture valorizzano anche l’ascolto degli insegnamenti dei saggi, in quanto si considera che insegnamenti della tradizione e valutazione delle proprie esperienze siano le due considerazioni alla cui luce deve essere giudicata la propria pratica.

La relazione d’aiuto tiene d’occhio in primo luogo il punto di vista etico, ma rispetta la morale del paese dove viene esercitata: se una persona vuol vivere in quella nazione è psicologicamente necessario13 che ne rispetti le leggi, e l’aiuto contemplerà anche le sue difficoltà con queste. Anche se l’etica ha uno respiro più ampio, la morale è comunque indispensabile per la gestione della vita, in quanto è un orizzonte largo che esce dall’accecamento della soggettività, e dà indicazioni di massima che orientano il comportamento.

L’empatia è la capacità di mettersi nei panni dell’altro. Che esista questa capacità è evidente, altrimenti non esisterebbe neanche il teatro, il quale è fatto dal mettersi degli attori nei panni di vari personaggi, e chiunque ha un po’ di pratica di teatro sa che il bello non è quando l’attore fa una sedia e quella sedia sembra l’attore: l’attore è bravo quando fa una sedia e miracolosamente sembra davero una sedia. Si mette veramente nei panni non quando fa diventare il personaggio simile a sé, ma quando diventa simile al personaggio.

Perché nella percezione l’altro risulti come individuo, bisogna avere visto il mondo con i suoi occhi, bisogna cioè averlo percepito empaticamente. Da questo punto di vista l’empatia è fondamentale per capire qualcosa degli esseri umani, cioè per capire chi è il soggetto che si ha davanti: mettersi nei panni degli altri è l’unica possibilità per stare dentro un contesto vivo, non unidirezionale. Visto così, un evento è assimilabile un po’ ad un’opera d’arte, e può essere valutato in termini di qualità.

Le interazioni fra gli esseri umani spesso sono come se, su un piano artistico, fossero scarabocchi invece di opere di valore. Sono fatte in genere con un’intenzione funzionale, ma la funzionalità da sola non fa la qualità della vita, che è data dalla qualità dello scambio: questa è misurabile solo col metro etico, la misura di ciò che è buono. Una discriminante fondamentale fra buono e cattivo è l’egoismo, che non si risolve però con l’altruismo, un semplice egoismo proiettato su altri: la differenza radicale sta fra comportarsi in modo che il risultato interessi solo a se stessi o a gruppi di appartenenza, oppure che riguardi invece anche il resto dell’umanità.

La contemplazione del vuoto è molto utile per liberarsi dagli attaccamenti alle cose e dalle sofferenza derivanti dall’illusione innata che fa vedere le cose dotate di una loro realtà intrinseca. Il vuoto deve essere accompagnato dalla compassione, ossia dal desiderio di liberare gli altri dalla sofferenza: l’egoismo per esempio è una visione distorta della realtà, poiché presuppone l’esistenza del sé a prescindere dal proprio ambiente, e si compiono azioni che nuocciono anche all’individuo stesso, poiché non tengono conto degli altri.

Quello che a volte si pensa è che una cosa di valore etico sia noiosa e faticosa, e che per farla bisogna reprimere i propri desideri, altrimenti si farebbe qualcos’altro: questo è un totale errore di valutazione. La morale è noiosa perché è staccata dalla realtà concreta, ma l’etica è esattamente il contrario di noioso: quando succede qualcosa di buono tra le persone è interessante, affascinante, è una meraviglia e ricompensa immediatamente, non serve per un eventuale paradiso futuro. E’ un valore nel senso stesso della parola, è qualcosa che soddisfa direttamente.

Una prospettiva importante per la Gestalt è aiutare le persone nello sviluppo del linguaggio dell’etica, fondamentalmente analogico, che offre forma e possibilità di differenziazione a quell’area dell’esperienza conoscitiva dove le due prospettive, digitale e analogico, si integrano nel corpo e nella coscienza di esistere. Nella Gestalt è in particolare il lavoro di gruppo l’occasione di conoscenza reciproca in chiave etica: l’incontro è teso a scoprire una migliore qualità di esperienza fra le persone, che nell’occasione del gruppo stanno insieme per un certo tempo operando per qualcosa di buono, facendosi conoscere attraverso l’epressione e cercando interesse nella diversità degli interlocutori. Qualcosa di buono nel senso che ha buon sapore, che nutre, che è soddisfacente.

L’autoregolazione organismica

Quando Fritz Perls, il fondatore dell’approccio gestaltico, introduce nuove ottiche nel pensiero freudiano, si basa sulle teorie della psicologia della Gestalt e su una diversa teoria della personalità, l’autoregolazione organismica, in cui l’asse della persona non è una struttura compatta come quella che Freud chiamava Io: l’autoregolazione organismica è un processo naturale, figlio dell’evoluzione della vita sulla terra, che organizza i comportamenti dell’organismo giocando le sue carte sulla base dell’emergenza dei bisogni e in funzione della sopravvivenza e della qualità della vita. Perls si appella nella pratica dell’esperire al buon senso di fidarsi della capacità naturale dell’organismo di sopravvivere, più che del proprio pensiero astrattamente razionale.

Il metodo che l’approccio gestaltico utilizza è pienamente congruo alla fenomenologia: rispetta la dignità del fenomeno, che qui non richiede interpretazione concettuale, e riporta la conoscenza a un fatto corporeo, nel senso emozionale e sensoriale. Emozioni e sensazioni, la realtà basica nell’approccio gestaltico, sono gli strumenti elementari della conoscenza, e il corpo è il luogo di questa conoscenza: è una conoscenza di carne e di sangue, che con carne e sangue reagisce al mondo che incontra dando all’essere umano strumenti e senso, capacità e senso della vita.

Sentire implica inevitabilmente sentire anche la sofferenza: piacere e sofferenza sono la bussola dell’esistenza. C’è quella sofferenza che è indicazione di situazioni fisicamente o psichicamente da evitare, la sofferenza che è stimolo per perseguire cose necessarie alla sopravvivenza, la sofferenza per l’inevitabile fine di quello che si ama. L’attaccamento narcisistico all’immagine delle forme rende inoltre difficile scomporle in parti per formare poi nuovi aggregati, e molta sofferenza inutile deriva da questa difficoltà a trasformare il mondo in direzioni che alleggeriscano il peso della coazione emozionale.

La sofferenza è un concetto che nel pensiero buddhista può essere catalogato pressappoco in tre categorie. La sofferenza intrinseca, o sofferenza che si sopporta nella vita quotidiana: la nascita, la vecchiaia, le malattie, la morte, la tristezza ecc. In questo termine è compreso tutto quanto si prova quando ci si separa da qualcosa verso cui si prova un attaccamento ‘amoroso’ e/o quando si tocca qualcosa verso cui si prova un attaccamento ‘odioso’. La seconda classe di sofferenza, detta “sofferenza causata dal cambiamento”, implica che si provi sofferenza a causa del proprio attaccamento a uno stato temporaneo che si considera “buono”: quando questo stato cambia, si prova sofferenza. La terza categoria è riassunta nell’espressione “le parti costituenti sono insoddisfacenti”: gli esseri soffrono per la mancata comprensione del fatto che sono meri aggregati di elementi privi di un’identità definita e immutabile.

Si sentono sensazioni e emozioni: quello che rende difficile la vita non è quello che si sente. Se le sensazioni sono l’accorgersi del mondo, le emozioni corrispondono agli istinti, meccanismi automatici messi a punto attraverso immensi lassi di tempo dall’Evoluzione e serviti a innumerevoli esseri viventi per avere maggiori chances di sopravvivenza. Le emozioni insomma sono lì per aiutare, non per complicare la vita. Sono le emozioni che gestiscono l’autoregolazione organismica: quando si sente troppo male vuol dire che c’è da reagire, quando si sente troppa paura vuol dire che è l’ora di scappare.

I guai cominciano quando le passioni impediscono il normale svolgersi dell’autoregolazione organismica: una relazione amorosa rende la vita impossibile? Istintivamente si interromperebbe, se la passione amorosa non lo impedisse! In qualche occasione siamo sconfitti? Ci si ritirerebbe in buon ordine, se un orgoglio appassionato non insistesse contro ogni buon senso a tenerci lì! La passione dunque agli effetti pratici è un’esagerazione dell’io nemica dell’istinto, e interferisce con l’autoregolazione organismica: solo il più cieco romanticismo può illudere che sia qualcosa di interessante invece che una vera e propria malattia dell’anima. Una differenza fra istinto e passione è la persistenza di quest’ultima in assenza del suo oggetto: quando cioè manca lo stimolo, l’io se lo ricrea artificialmente attraverso il ricordo o attraverso la fantasia.

La passione può essere classificata in tre impulsi istintivi: il desiderio smodato di un qualsiasi oggetto piacevole ai sensi (che ha a che vedere con la vista, l’udito, il tatto, il gusto, l’odorato e le percezioni mentali), il desiderio smodato per un processo in evoluzione, che si manifesta in varie forme incluso il desiderio di esistenza, e il desiderio smodato di separazione da un processo spiacevole ai sensi.

Perls utilizza il sentire come chiave fondamentale per la lettura del mondo, e chiama la Gestalt “filosofia dell’ovvio”, proponendo con questa espressione un pensiero concettuale vincolato ai problemi di sopravvivenza dell’organismo, un pensiero che pur potendo oltrepassare gli eventi contingenti rimane comunque connesso con gli interessi organismici: questo si rivela uno strumento fondamentale nel rapporto con la realtà, capace per esempio di distinguere fra istinto e passione. L’istinto infatti aiuta la sopravvivenza, mentre la passione, al servizio dell’io, la rende più difficile.

Diversità e problemi esistenziali

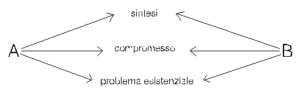

Nell’eperienza del vivere e del sentire, quindi della gestione delle emozioni, si potrebbe dire che l’incontro con la diversità può generare tre possibili tipi di situazione:

La contrapposizione fra A e B cioè può dar luogo a una situazione dove sia A che B sono scontenti, e questo sarebbe appunto il problema esistenziale, a un’altra migliore, dove sia A che B sono parzialmente contenti, e questo sarebbe un compromesso, e a una terza dove sia A che B sono soddisfatti, e questo è una sintesi.

Il problema esistenziale viene dalla soluzione che ha minori costi energetici, quindi più facile anche se più disfunzionale, ed è appunto il tipo di soluzione dovuta a situazioni emozionalmente difficili e che genera altre situazioni difficili. Già meno critico esistenzialmente è il compromesso, che comunque non è la sintesi: questa è figlia di un atto creativo, e si colloca in uno spazio più ampio, dove c’è posto per ambedue i poli. Trovare uno spazio del genere è una operazione di salita energetica a livelli di maggiore trascendenza.

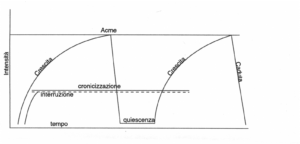

Oltre alle varie difficoltà psichiche, si può anche immaginare che esistano anche veri e propri impedimenti sul piano fisico per la vita emotiva: se si pensa infatti a un grafico che rappresenti il decorso di un’emozione, da un punto di vista biologico è evidente che, come per ogni altra funzione organismica, è un tracciato sinusoidale. Un’emozione interrotta prima di raggiungere l’apice, come l’esperienza insegna, si cronicizza: questo significa che rimane presente nell’organismo a livello fisico anche se non percettibile come tale, cioè si trasforma in qualche tipo di tensione, appunto cronica. Se l’operatore d’aiuto per una ragione o per l’altra non favorisce il contatto del cliente con l’emozione e non lo accompagna fino al punto di esplosione, la cronicizzazione rimane.

Bisogna che l’operatore sia in grado di sopportare il contatto con l’espandersi dell’emozione fino all’acme, in modo da contenere e quindi “iniziare” la persona aiutata al mistero del ciclo, dell’andare e venire, del salire e scendere dell’esperienza emozionale, proprio come un tempo in Grecia, nell’antica tradizione orfica, venivano iniziate le persone al mistero dei cicli della natura.

Smettendo di trattenerla e lasciando l’emozione al suo ciclo naturale, questa ritorna naturalmente alla quiescenza, e smette di essere ostacolo al fluire della vita: Perls inoltre mise in luce come un’emozione non svolga a pieno la sua funzione se non è in grado di raggiungere l’acme prima di decadere: una persona che non riesce a arrabbiarsi davvero non è davvero capace di difendersi, e via dicendo.

Un modello di seduta

Nel modello gestaltico la seduta si svolge contemporaneamente sui due riferimenti differenti, il digitale e l’analogico. Stare in contatto è per ambedue gli interlocutori un’operazione creativa, e per questo il linguaggio analogico è particolarmente importante. La percezione in realtà non è meccanica, non è cioè metaforizzabile attraverso l’immagine della macchina fotografica o del registratore: è vero che percepire significa formare dentro di sé qualcosa in analogia con quello che c’è fuori, ma questa operazione consiste in una vera e propria creazione, che utilizza elementi provenienti in parte dal mondo esterno e in parte da quello interno secondo vissuto e volontà, vale a dire liberamente.

La complessità dell’opera dipende evidentemente da molti fattori, che vanno dal livello di attenzione della persona alle libere associazioni, passando dalla sua modalità di gestire le emozioni. Dall’attenzione al mondo dipende infatti la quantità degli stimoli ricevuti dall’esterno, e dalla libera associazione quella degli input interni, che connettono gli altri in una rete di senso che trascende il contingente, da cui la qualità e quindi la ricchezza del vissuto.

Attenzione e associazione libera richiedono tempo: il contatto non si può fare frettolosamente, bisogna calarcisi dentro prendendosi il tempo necessario e invitando eventualmente l’interlocutore a un ritmo più lento di comunicazione. Questo richiede la cosiddetta attenzione fluttuante, dove bisogna ascoltare l’altro e se stessi allo stesso tempo, lasciando che i flussi interni ed esterni si incontrino e si sposino: è una operazione a cui partecipa la coscienza, e che si fa o non si fa, non è che venga da sola.

Il riferimento digitale si potrebbe rappresentare metaforicamente con l’idea di guardare il cliente sullo sfondo di una carta geografica che descrive tre regioni, o fasi, attraverso cui il processo si svolge.

– La prima fase (fase del maternage) va dall’inizio della seduta, in qualunque forma si presenti, fino all’evidenziamento di una problematica a cui la persona è interessata, della situazione che l’ha determinata e del suo vissuto emozionale: continua cioè fino a che sia stato chiarito cosa è successo d’importante, cosa ha sentito e cosa vuole la persona. Per quello che è successo si intende qui qualcosa di determinato nel tempo e nello spazio, qui e ora o lì e allora: l’importanza di questa determinazione è vitale nel lavoro, dal momento che le emozioni si manifestano solo in tempi e luoghi definiti, e solo lì si possono riattivare.

Questa fase si può chiamare di maternage perché richiede un’atteggiamento per così dire materno, un ritmo di sequenze lunghe, dove il supporto dell’operatore è funzionale a lasciar emergere configurazioni profonde, che potrebbero essere interrotte e impedite da una posizione di ricerca attiva, di esplorazione.

– La seconda fase (fase della responsabilità) termina invece quando si sia appurato cosa sceglie la persona, come cioè vuole far evolvere lo stato d’animo che vive problematico e la situazione che l’ha determinato.

– La terza fase (fase dell’esperienza) infine consiste nell’organizzazione di una situazione dove la persona possa prendere una decisione che la porti avanti nella direzione della propria intenzione: che la aiuti cioè a trasformare il suo stato d’animo o ad uscire da una situazione non soddisfacente.

Una forma base di strutturazione di un’esperienza è l’uso di una sedia vuota dove viene fatto sedere l’interlocutore fantasmatico con il quale la persona entra in dialogo. Il compito dell’operatore (oltre a quello di stare in contatto) è quello di supportare alternativamente i due interlocutori stando attento che:

– esprimano quello che sentono,

– dicano quello che desiderano uno dall’altro,

– si ascoltino reciprocamente e si capiscano,

– rispondano alla comunicazione dell’altro,

– facciano quello che scelgono di fare per ottenere dall’altro quello che vogliono,

– verifichino che effetto gli fa quello che hanno ottenuto.

Il dialogo va protratto a lungo perchè si determini un cambiamento psicofisico nella persona, la quale da parte sua se ne dichiari soddisfatta. Nel caso che il tempo non sia sufficiente, o per qualsiasi altra ragione non sia portata fino in fondo, l’operazione resta ovviamente incompiuta, e come tale va accettata fino alla prossima occasione. Non c’è da raggiungere qualcosa che sia permanente, ma da seguire il fluire del proprio organismo: nel buddismo Zen si dice mangia quando hai fame, dormi quando hai sonno.

Fondamentale nell’ottica buddhista è il concetto di impermanenza: tutti i fenomeni sono soggetti al cambiamento, incluse le caratteristiche fisiche, qualità, assunzioni teoriche, conoscenze, etc. Nulla è permanente perché qualcosa, per essere tale, deve provenire da una causa immutabile: essendo però tutte le cause mutabili, nulla è permanente.

Lo scopo della relazione d’aiuto è il cambiamento, è togliere cioè alla sofferenza il potere di impedire di vivere la propria vita, che è flusso e coscienza: si aiuta la persona a rimuovere l’attaccamento a ripetizioni inutili di comportamenti disfunzionali che invece di difenderla dalle difficoltà della vita, le amplificano ulteriormente. Riducendo l’attaccamento alle aspettative, si riduce il dolore.

La causa del dolore è imputabile alla non permanenza delle cose: il desiderio, in un mondo che muta continuamente, comporta sofferenza. Negli esseri umani c’è una tendenza a identificare ogni cosa come ‘buono’, ‘comodo’, ‘soddisfacente’, oppure come ‘cattivo’, ‘scomodo’, ‘insoddisfacente’. Rinunciando alla tendenza a identificare le cose come ‘piacevoli’ o ‘spiacevoli’, si raggiunge l’ultima libertà: il problema, la causa, la soluzione e la realizzazione si trovano all’interno di sé stessi.

Il punto di vista gestaltico chiama al rendersi conto che tutto scorre, che niente ha una forma fissa e immutabile: se tutto si muove, allora il problema è imparare a indirizzare il proprio movimento verso mete consone, evitando di finire nelle paludi della vita.

Il concetto di anattā può essere reso come la mancanza di una qualsiasi identità fissa, immutabile, isolata. Un essere vivente è un composto dei cinque aggregati: la forma fisica, i sentimenti o sensazioni, la percezione, le formazioni mentali e la coscienza, e nessuno di questi può essere identificato come uno e solo. Dal momento della concezione, tutte le entità (inclusi tutti gli esseri viventi) sono soggetti a un processo di mutamento continuo. Una persona deve diventare in grado di poter osservare e comprendere ogni fenomeno per andare in una retta direzione.

Il campo d’applicazione della modalità gestaltica di fare sedute è ovviamente ristretto alle persone capaci di riconoscersi la responsabilità delle proprie scelte: non è quindi utilizzabile senza aggiustamenti né con bambini, né con persone con sindromi psicotiche. Questa modalità di lavoro intende permettere un’interazione fra operatore e cliente che lasci al cliente la libertà delle sue scelte pur rimanendo l’operatore in grado di intervenire nella relazione in maniera costruttiva, riuscendo cioè ad essere di aiuto per la problematica del cliente.

Agire e esprimersi

L’ottica buddista ritiene che per eliminare la sofferenza non è possibile cambiare il mondo secondo i proprî gusti, aspettando che poi rimanga così per sempre: questo violerebbe il principio stesso del cambiamento. Si cambia invece la propria mente coltivando il distacco, così che il cambiamento, di qualsiasi natura sia, non abbia più effetto sull’equilibrio della propria mente.

E’ difficile, se non impossibile descrivere una quantità sufficiente di transazioni auspicabili fra le persone: è necessario un contenitore generale a cui riferirsi. La psicanalisi utilizza il concetto di acting aut, agito, per indicare cosa non si deve fare nella terapia, ma la differenziazione fra piano verbale o fisico non è sufficientemente chiara in un’ottica gestaltica, dove anche un insulto o una critica si leggono come un’azione, dato che producono effetti analoghi. Nella Gestalt si può adoperare invece una distinzione fra agito e comunicato, dove comunicare, in modo verbale e non verbale, vuol dire manifestare qualcosa del proprio mondo interno, cioè far vedere qualcosa di sé: per agire si intende invece una intromissione nello spazio dell’altro. Un insulto per intendersi sarebbe quindi in questo senso un agito, mentre mostrare all’altro per esempio le proprie emozione, quali che siano, è una comunicazione.

Restare sul piano della comunicazione e evitare l’azione è la regola madre della relazione d’aiuto: è solo se sanno che non incapperanno negli agiti di persone più forti di loro che i clienti possono affrontare in seduta individuale e in gruppo l’esperienza di rivelare il proprio mondo interno, esperienza in cui sono necessariamente fragili anche solo per mancanza di esperienza.

L’esperienza insegna che comunicare è più difficile che agire: e si capisce bene, dato che comunicando non si persegue il fine pulsionale, cioè gli oggetti del desiderio. E allora a che scopo comunicare? E questo è il problema, perché la comunicazione, sprovvista di un fine pulsionale, non può essere che un atto di amore. Amore non è certo un termine scientifico, ma neanche la Gestalt si arrampica sugli specchi della scientificità: il segreto di pulcinella è che la relazione d’aiuto si regge sull’amore, la benevolenza. La compassione, come si dice nella tradizione buddhista.

NOTE:

1. Vacuità degli organi di senso (adhyatana śūnyatā).

2. Vacuità dei fenomeni percepiti (bahirdhā śūnyatā).

3. Vacuità degli organi di senso e dei fenomeni percepiti (adhyatanabahirdhā śūnyatā).

4. Vacuità della vacuità (śūnyatā śūnyatā).

5. Vacuità dello spazio (mahā śūnyatā).

6. Vacuità dell’assoluto (paramārtha śūnyatā).

7. Vacuità dei fenomeni condizionati (saṃskṛta śūnyatā ).

8. Vacuità dei fenomeni non condizionati (asaṃskṛta śūnyatā ).

9. Vacuità di ciò che è al di là dell’eterno e del nulla (atyanta śūnyatā ).

10. Vacuità di ciò né inizia né termina, del Samsara (anavaraga śūnyatā).

11. Vacuità di ciò che degli insegnamenti che vanno accolti (anavakara śūnyatā ).

12. Vacuità dell’intima natura dei fenomeni (prakṛti śūnyatā).

13. Vacuità di qualsiasi fenomeno o dharma (sarvadharma śūnyatā ).

14. Vacuità delle caratteristiche di ogni singolo dharma (svalakṣaṇa śūnyatā).

15. Vacuità dell’inconcepibile (anupalambha śūnyatā).

16. Vacuità dei fenomeni privi di identità (abhāvasvabhāva śūnyatā ).

17. Vacuità dei fenomeni che posseggono delle sostanzialità (bhāva śūnyatā).

18. Vacuità di ciò che è privo di sostanzialità (abhāva śūnyatā).

19. Vacuità dell’identità (svabhāva śūnyatā).

20. Vacuità della natura trascendente (parabhāva śūnyatā).

BIBLIOGRAFIA:

AARENDT H. La banalità del male (Feltrinelli, Milano 1996)

ABHINAVAGUPTA, Considerazioni sull’assoluto (Luni, Milano 1998)

BION W. Esperienze nei gruppi e altri saggi , (Armando Editore 1997)

BRENTANO F. La psicologia dal punto di vista empirico (Ed Laterza, Bari 1977)

BUBER M. Confessioni estatiche (Adelphi Milano 1987)

CANTOR G., La formazione della teoria degli insiemi (Sansoni, Firenze, 1992)

CARSE J.P., Giochi finiti e giochi infiniti (Mondadori, Milano 1967)

DARWIN C., L’Evoluzione (Newton Compton, Roma 1994); L’espressione delle emozioni (Boringhieri, Torino 1982)

EINSTEIN A., Il significato della relatività (Boringhieri, Bergamo 1979)

FAIRBAIRN W.R.D., Studi psicanalitici sulla personalità (Boringhieri, Torino 1985)

FARID AD-DIN AL-ATTAR, Parole di Sufi (Luni, Milano 1994).

FREUD S., Per gli scritti freudiani si fa riferimento a “Opere di S.Freud” Op. comp. 12 vol, (Boringhieri, Torino 1982);

FRIEDLAENDER S., Schopferische Indifferenz, (Munchen, Georg Muller, 1918).

GARMA C.C. CHANG, The sixs Yoga of Naropa and teachings on Mahamudra.

GLOVER E., La nascita dell’Io (Astrolabio, Bologna 1970)

GNOLI R. (a cura di) Rivelazione del Buddha (La) – Vol. II – Il Grande veicolo, (Mondadori, Milano 2004)

GOLDSTEIN K. The organism (Zone Books N.Y. 2000)

HEIDEGGER M., Essere e tempo (Longanesi Milano 1976);

HUSSERL E, Idee per una fenomenologia e per una filosofia fenomenologica (Einaudi Torino 1965) PERLS HEFFERLINE GOODMAN, Teoria e pratica della psicoterapia della Gestalt (Astrolabio, Roma 1971)

JAUCH J.M., Sulla realtà dei quanti (Adelphi, Azzate 1980)

JAYNES J., Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza (Adelphi, Milano 1984)

KIERKEGAARD S., Timori e tremori; Aut aut, in Opere (Sansoni, Milano 1993);

KOAN, La raccolta della pietra blu (Ubaldini, Città di Castello 1978)

LORENZ K., L’etologia (Boringhieri, Torino 1980

MATURANA H., VARELA L’albero della conoscenza (Garzanti, Milano 1982

MERLEAU-PONTY M., Fenomenologia della percezione (Il Saggiatore, Milano 1965); NAGARJUNA Lo sterminio degli errori (B.U.Rizzoli, Milano, 1992)

NAGARJUNA Le Stanze del cammino di mezzo (Bollati Boringhieri – 1979)

PERLS F., L’approccio della Gestalt (Astrolabio, Città di Castello 1977); Verbatim (Astrolabio, Roma 1988); Ego Hunger and aggression (Vintage Books, New York)

PERLS HEFFERLINE GOODMAN, Teoria e pratica della psicoterapia della Gestalt (Astrolabio, Roma 1971)

POLSTER I., Ogni vita merita un romanzo (Astrolabio, Roma 1988 )

POLSTER M. e I., Terapia della Gestalt integrata (Giuffrè editore, Varese 1986

PROUST M., Il tempo ritrovato”(Rizzoli, Roma 1994)

ROVATTI P., Abitare la distanza (Feltrinelli, Milano 1994)

RICOEUR P. La metafora viva (Jaca Book, Albairate, MI, 20019

SPERRY R. Organizzazione e comportamento cerebrale (Scienza 1961)

STEIN E. Sul problema dell’empatia (Franco Angeli, Milano 1986)

TRUNGPA CHÖGYAM, Al di là del materialismo spirituale (Astrolabio, Roma 1976)

TURNER V. Dal rito al teatro (Il Mulino, Bologna 1986)

VENTURINI R. Coscienza e cambiamento. Assisi, Cittadella Editrice,

Commenti recenti